包丁の研ぎ方はいろいろな人が説明しています。それぞれを見ていきますと、少し少し内容が違います。研ぎ角が23度、26度、30度など、使う砥石は荒砥と中砥、中砥と仕上げ砥石でなどいろいろあります。

よく、研ぎ方のみを記述しているものが多く見受けられますが、私の希望としては、一般の主婦の方が自分で研いで、切れ味に満足してもらえる研ぎ方です。しかしこれはプロの調理人の方でも満足していただけるかと思います。としますと、皆さんが包丁の研ぎ方を理解していただいたら、私の仕事が不要になります。と書きますと、いかにも自信があるように思われますが、まったく自信がありません。

ドキドキしながら書いているわけです。願わくば皆さん、「見ないで下さい!」と思いつつ、また、見てもいいけど、真似はしないでね、と願いつつ…なるべく気楽に見て下さい。

【和包丁の研ぎ方】研ぎ前の下準備

1. 研ぎに入る前にすること(必要な砥石を揃えよう)

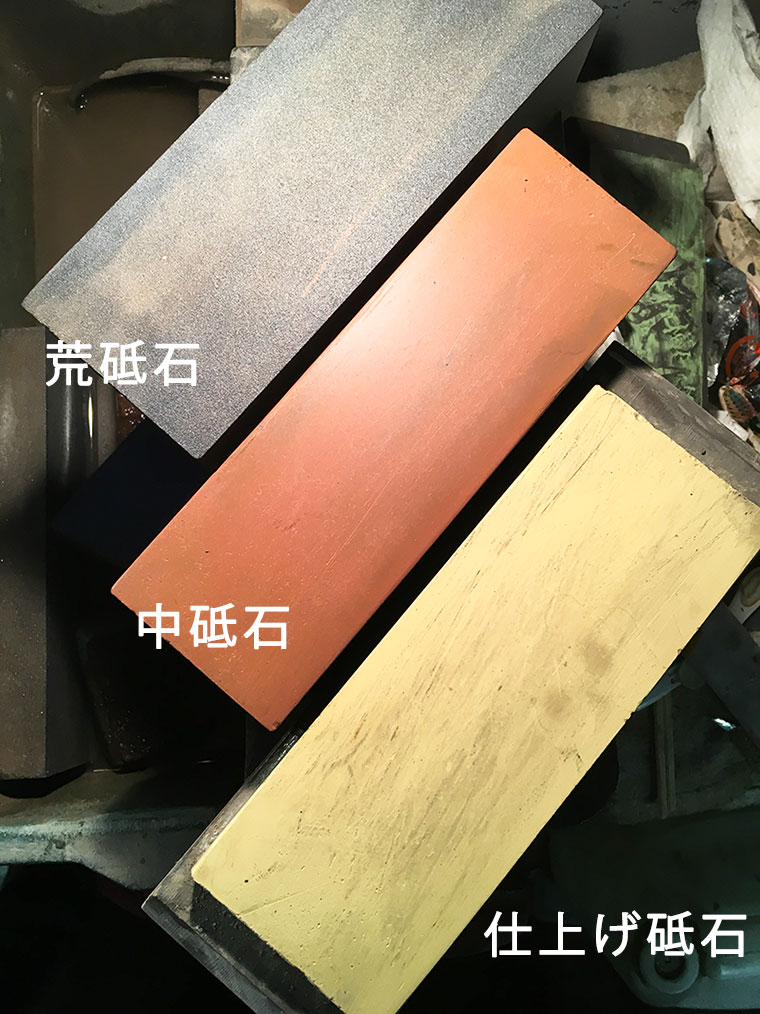

研ぐために必要なものが砥石です。では何を揃えればというと、3種類の砥石です。

- 荒砥:#100~#300

- 中砥:#800~#1200

- 仕上げ砥石:#5000~#10000

私が使っているのは荒砥#120、中砥石#1000、仕上げ#8000です。いずれも人工砥石です。切れる包丁を望むなら、3種類の砥石が必要です。

たとえば中砥石と仕上げ砥石でいいという人もいます。週に2から3回くらい研ぐならこれで十分です。しかし、小さくてもカケができた場合は荒砥が必要です。

2. 研ぎに入る前にすること(研ぐ場所を確保しましょう)

つぎに、研ぐための場所と高さが重要です。包丁はあくまでお料理という主役を作るための脇役です。よってお勝手(炊事場、流し)を汚してはいけないのです。奥さんに叱られても良いという勇気のある人は別です。

砥石の高さも重要で、無理のない、楽な高さがあります。高さがあってないと、片や腕を痛める原因になります。

砥石は水平または前下がりになるように設置(固定)します。濡れぞうきんの上に置きますと固定されます。このあと、くれぐれも後かたずけをしないと、奥さんに叱られます。

3. 砥石の面直しをする

砥石は平面(真っ平ら)でないと、良い研ぎはできません。包丁を研ぐ前には、必ず、毎回、すべての砥石の面直しをします。プロとアマの違いは、砥石の面を直すか直さないかの違いです。

という事は、砥石の面さえ直せば、プロ並みになれます。ちょっと言い過ぎかかもしれませんが、大変重要です。うまく研げない原因は砥石の変形(そり)にある場合が多いのです。

4. 包丁を見るために電灯を用意する

包丁を電灯の光にかざして、その反射で研ぎ具合を目で確認をします。これは蛍光灯では反射しないのでだめなのです。昔から電灯で見るのが伝統です。なんちゃって!また少々の老眼でも、明るければ見えるのです。

少し研いでは目で確認、少し研いでは目で確認ということを習慣づけてゆきましょう。

5. 砥石を水につける(5分以上)

砥石は水に溶けながら、刃物を研磨するのです。ですから水は欠かせません。水をつけることで、砥石の細かい粒と、研磨剤が溶けだし、刃物が削れるのです。

仕上げ砥石は種類にもよりますが、水の中に付けず、水をかけて使います。

6. 包丁の顔を良く眺めること

包丁はやみくもに研いでも切れません。まず、包丁のどこが悪いかをチェック!

- カケがないか

- 刃形が正しいか(そりや曲がりがないか)

- 裏刃にサビがないか

- 丸刃になっていないか

- 全体にサビや汚れがないか

- 柄の部分に割れや汚れがないか

【和包丁の研ぎ方】包丁の研ぎ方

いよいよ和包丁の研ぎに入ります。和包丁は原則として、構造が同じなので、基本的に研ぎ方は同じです。

包丁の握り方

右手の小指と薬指の付け根の部分で包丁の柄の下の部分をしっかり挟むようにして、持つ。

親指で柄の先端部分を、人差し指は真っすぐ伸ばし、峰の方に添える。(慣れない方はこうすると包丁の角度が安定します。)絶対ではありません。

三ヶ所で固定するが、通常は軽く握っておき、研ぎに力を入れたい時だけ、強く握るようにする。

左手は力を入れたい時は人差し指、中指、薬指の3本で、力を入れない時(軽く研ぎたいとき)は人差し指と中指の2本を包丁に当てる。

砥石に向かって45度くらいに斜めにしたまま、上下に動かし、上に行くときだけ(押すとき)力を入れる。

下へは砥石にひっつけたまま、下の位置に戻します。この時は研ぎません。

砥石の使い方

砥石は最初に使う時、5~10分位は水に漬けてから使います。荒砥、中砥、仕上げとも水を掛けながら研ぎますが、荒砥は吸水性が高いので、頻繁に水をかけながら、使います(表面に水がなくなればかけます)。

仕上げ砥石にかける水はきれいな水を使いましょう。荒砥の研ぎ汁等に、小さな砥石の粒が入っている場合、刃がカケる場合があります。

砥石はプロが研ぐと真ん中がへこまない と言われますが、これはウソです。プロが研いでも、へこみます。砥石の面を常に直すのがプロと言えます。

砥石の上での包丁の動かし方

砥石の同じ場所で研ぐと、砥石の同じ場所が減ります。そうすると、包丁の切り刃の部分は真っすぐの面には研げず、砥石のへこんだ分だけカープ(丸刃)になります。

そのために、砥石の研ぐ場所をかえて研ぐ必要があります。砥石の四隅に①②③④と番号を付けたとします。

①②③④でも、①④③②でもかまいません、1~2回研いだら(動かしたら)、動かしながら移動してゆきます。こうすることで、平面に近い状態が保てます。

上記の⑥の状態が修理された物として、いよいよ、研ぎに入ります。

1. 裏押し

カケがない状態で、まず、裏面を中砥石にピタッと密着させて、研ぎます。 切っ先(先端)から刃元に研いできます。裏の刃先に砥石が当たっていればOKです。 砥石に当たる部分は1mmでOKです。裏面に刃先の一部分でも砥石に当たっていないところがあれば、 その部分は表をいくら研いでも切れません。

2. 研ぎ作業

a. 研ぎは切っ先から刃元へと研ぎます。全体に研いでゆきますが、包丁の真ん中の部分は、 あまり研がなくてもよいのです。何故かというと、先端の方や刃元の方を研ぐ時に、 真ん中の部分が自然に砥石に当たり、自分の意思とは関係なく研いでいることになります。

ので、包丁の真ん中の部分は確認をしながら少なめに研いでください。 和包丁は刃元から切っ先に行くほどはの厚みが薄くなります。しかも裏面は水平ですので、 表面のみで薄くなっています。そのため、表面の切っ先を研ぐ場合は少し右手をお持ちあげない と刃に当たりません。 ごく僅かですので、どの程度持ち上げるのかわちょこちょこ確認しながら調節して下さい。

b. 研ぐ場所はシノギ面の刃先に砥石が当たるように、研ぎます。これは、左手で上から押さえる 訳ですが、この時にシノギ面の刃先が砥石に当たるように調整して研ぐわけです。数回研いで、 どの部分が砥石に当たっているのかを確認しながら研いで下さい。反対側に研ぎカエリが出るまで 砥ぎます。 この時、仕上げを急いで刃を立ててはいけません。新品の時の角度が基本です。新品時の角度を 思い出して下さい。 努力は時間がかかりますが、むくわれます。

c. 上記が刃元までに研げたら、次はシノギ線に近い部分(シノギ線を出してゆく)を研いでゆきます。 これもbと同様、切っ先から刃元へと研ぎ下ろします。研ぐ場所は左手の押さえる場所によって かわりますから、数回といで、どこが砥げているかを確認しながら、砥ぎたい場所が研げるように 左手の押さえるところを動かし調節して下さい。

d. 次にシノギ面の真ん中の部分を砥ぎます。bとcで両端を研いだわけですから、真ん中の部分は 山形になっています。その山形部分を研いでほぼ水平にします。これも切っ先から刃元へと砥ぎ 下ろして行きます。どこまで研ぐかと言いますと、ほぼ水平になるまでです。これは考え方による のですが、私の研ぎ方はごくわずかにアールがつきます。その方が刃持ちがよく、刃の強度も増ます。 いわゆるハマグリ刃になります。 bからdの研ぎは荒砥石に、中砥石と同じ要領で研いでゆきます。頻繁に研いでいるという方は 中砥石からで良いと思います。

荒砥石からで中砥石にする時、初めて、1の要領で、カエリを取ります。上下に2~3回研げばOKです。必要以外に研がない事。

e. 次に仕上げ砥石の場合はbと同様、研ぐ場所はシノギ面の刃先に砥石が当たるように、研ぎます。 反対側に研ぎカエリが出るまで砥ぎます。仕上げ砥石ではカエリは手で触ってもわかりません。荒砥石でカエリが出ていればOKです。

次に小刃(コバ)を付けます。小刃は包丁を約45度程度に立て、10回程度、砥ぎます。 これにより強度と安定した切れ味が出ます。小刃は付けすぎると段刃になり、切れに影響します。 どの程度かはお好みで結構です。

写真は小刃を仕上げ砥石で付けたところです。ちょっと見にくいですが、(かなり見にくいですが)髪の毛1本ほどの小刃が出来ています。

f,刃次に刃合わせです。仕上げ砥石で、包丁の切っ先から刃元までひとなでし、裏刃も同じ要領で ひとなでします。これは左手は使わず右手だけで行います。2~3回程度でOKです。

g,最後の仕上げとして新聞の上をシャカシャカと数回なぞります。新聞は置いても良いし、 自分の太もも辺りに当てて行なってもよいです。 昔、床屋さんがカミソリを皮のベルトのようなものにシャカシャカと研いでいたのを思い出して下 さい。 この皮研の代わりで新聞研です。バリとりと刃先を整える意味があります。

上手く研げない場合の多い原因

研ぎについて、自分でやってもうまく切れない!という問合せをよくいただきます。いくつかのダメな点があります。多くの場合、研げていないのです。

つまり、研ぎカエリが出る前に、中砥石や仕上げ砥石に移っていることが多いのです。最初の段階で、しっかり研ぎカエリを出さないと、そのあと、いくら研いでも切れません。と言うわけで、頻繁に研がない方は荒砥石からの研ぎをお勧めします。

荒砥石で研ぎますと研ぎカエリははっきり出ます。上手く研げないと言われる方は荒砥石でしっかりカエリの出し方を習得すれば、中砥石、仕上げ砥石の刃は楽につきます。荒砥石は確かに刃を多く減らしてしまいますが、早く研ぎたい場合、確実に研ぎたい場合には有効です。研ぎカエリがわかってくれば、ヘリを最小限に抑えることが出来ると思います。

荒砥石にしても、最初は荒い120番手程度から始めれば、よりスピードが上がります。慣れてくれば、200番や240番などに細かくしてゆけばよいです。このあたりもお好みです。砥石のヘリと研げるスピードは比例します。

また、部分的に切れないところがある!と言う方は部分的に研げているが、研げていない部分が残っている訳です。その部分を確認する必要があります。確認方法は新聞紙を切る訳ですが、刃本から、刃先にかけて滑らすように切る訳です。

研げていないところは引っかかりますのでわかります。別の方法としては伝統の下で、刃先を電燈の下に照らしますと、カケや砥げていない部分が見えます。両方を試してもらうとより良いと思います。

このように研げていないところを見つけだし、今度はその部分を意識して研ぐのですが、ここばかりを研ぐと、その部分だけ減らしてしまい、ひどい場合はへこんでしまいます。研げてないところを意識して研ぎますが、やはり全体を研いでゆきます。

あともう一つは研ぎ角度を変えることです。通常45度程度に傾けて研いでいると思いますが、砥石が部分的に減ってしまし、その箇所が包丁に当たらない訳です。包丁を立てて、(ほぼ垂直に)上下に動かして下さい。

こうすることによって、砥石が当たらなかった箇所に当てることができます。また、垂直に研ぐと切刃が面になります。斜め45度程度にして研ぐとわずかにはまぐり刃になります。

そして包丁研ぎがうまくいかないときは・・

包丁研ぎのプロに頼む→

郵送・宅配での包丁研ぎを受け付けております。

包丁研ぎ出張予定(北陸3県)→

北陸3県にお住まいの方は近所のスーパーにて定期的に出張包丁研ぎを行っております。