小さな和ハサミとの出会い ― 職人技と失われゆく文化

初めての小さな握りハサミ

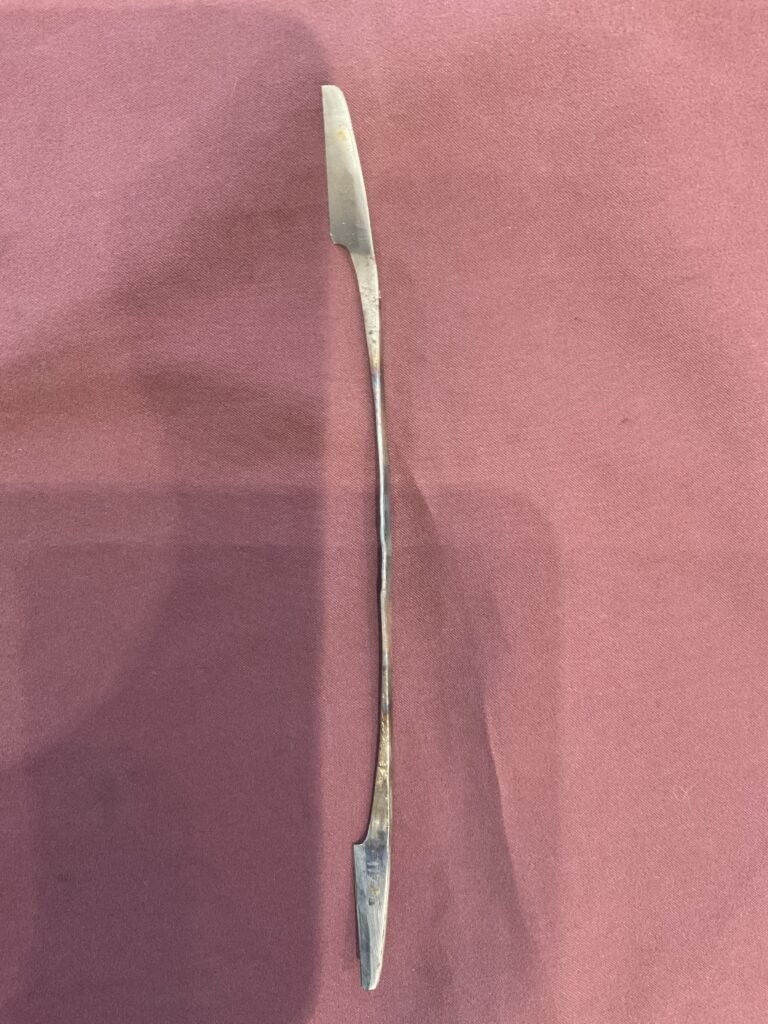

今日、研ぎに持ち込まれたのは和ハサミ(握りハサミ)でした。

長さはわずか 80mm。私自身、長年研ぎの仕事をしていますが、これほど小さな握りハサミを見るのは初めてです。

持ち主の方によると、40〜50年前に購入されたもので、裁縫の際にたまに使っていたそうです。「小さいけれど使い勝手が良い」とのお話でした。

和ハサミのサイズと用途

一般的な和ハサミ(握りハサミ)は 105mm。その他にも 120mmや150mm が定番サイズとして流通していましたが、近年では生産中止となり入手困難になっています。

さらに大きなものでは 200mmを超える特注品 も存在します。これらは金箔を切るための特別なハサミで、通常の裁縫用とは用途が異なります。

生産終了と職人の高齢化

堺孝行でも120mmや150mmの握りハサミの在庫がついになくなり、廃盤となってしまいました。理由は、需要の少なさに加え、生産を担う職人の高齢化です。

職人の技術というものは、日々作業を続けることで維持されます。長いブランクがあれば技は衰え、やがて受け継がれなくなってしまいます。和ハサミの製造に必要な微妙な力加減は、機械では再現できないまさに「職人技」なのです。

世界に類を見ない和ハサミの構造

和ハサミ(握りハサミ)の最大の特徴は、左右の切り刃が一体型であることです。

洋式のハサミは左右の刃を別々に作り、中央部分をビスで固定します。これに対して和ハサミは、一枚の鋼の両端に刃をつけ、最後に中央部分を曲げて仕上げるのです。この「曲げ」の技術こそが職人の真骨頂。

噛み合わせを調整するためには刃の反りやひねりが重要で、しかもサイズによって技法が変わります。一瞬にしてスムーズな接点移動を実現するその精度は、他に類を見ません。

江戸時代から続く文化

和ハサミは江戸時代の浮世絵にも描かれており、長い歴史を誇ります。

しかし、その伝統技術はいま失われつつあります。小さな80mmの和ハサミを手に取りながら、私はまさに「文化が途絶える瞬間」に立ち会っているのだと実感しました。

コメント